煉瓦

| この項目に含まれる文字「煉」は、オペレーティングシステムやブラウザなどの環境により表示が異なります。 |

イギリス積みの煉瓦の壁(アルチザンスクエア)

煉瓦(れんが)は、粘土や頁岩、泥を型に入れ、窯で焼き固めて、あるいは圧縮して作られる建築材料。通常は赤茶色で直方体をしている。焼成レンガは原料中の鉄分量および焼成時の酸素量によって色が変わる。日本においては一般的な製法を用いた場合赤褐色となる。耐火レンガは炉材にも使われる。

日本において煉瓦建築の技術は、近代化とともに導入された[1]が、構造材として用いる場合は地震に弱いという難点があり、関東大震災では多くの被害を出したことから、煉瓦建築は小規模な建物を除いて激減した。ただし、建材には煉瓦風のタイルも様々な種類が存在し、仕上げ材としては現在でも多く用いられる。これは洋風の雰囲気を出すため、木造や鉄筋コンクリート造の表面に張り付けるものである。

目次

1 煉瓦の歴史

2 積み方(組積法)

3 寸法・規格

4 煉瓦と環境問題

5 日干し煉瓦

6 煉瓦建築

6.1 世界

6.2 日本

6.2.1 煉瓦造の代表的建造物

6.2.2 ホフマン窯

6.2.3 煉瓦造風建造物

6.3 ギャラリー

6.4 ギャラリー(国産黎明期の代表的煉瓦の刻印)

7 主な生産地

8 出典・脚注

9 関連項目

10 外部リンク

煉瓦の歴史

レンガを使った大聖堂(聖ソフィア大聖堂)

煉瓦が建築材料として使用されるようになったのはメソポタミア文明の時代からである。チグリス川、ユーフラテス川にわたる広大な範囲で煉瓦建築が発展していった。紀元前4000年からの約1000年間は、乾燥させただけの日干し煉瓦が使用されていた。紀元前3000年頃からは、焼成煉瓦が使用され始め、この頃には大型の建造物の外壁の仕上げに焼成煉瓦が使われている。内部の壁には一番厚い日干し煉瓦を使用し、焼成煉瓦はそれを保護するために使われていた。紀元前1600年から1000年の間には金型を使って表面に様々な細工を施した焼成煉瓦も見られるようになる。紀元前700年頃から湿式法を用いて焼成されたレンガで多くのモニュメントや重要な作品が作られ始めた。その時代にはまだ全ての工程が手作業で行われていたにもかかわらず、広範囲にわたる地域で多数使用されており、その生産量は驚くほど多い。

エジプトにおける煉瓦を使用した建築物は、メソポタミア文明より後のものであり、エジプトから煉瓦技術が地中海沿岸やインド、中国に伝わっていったと考えられている。最も古いピラミッドの中には、内部の壁に乾燥煉瓦を使い、外側を石で仕上げてあるものもある。また、その頃エジプトで使われていた煉瓦の寸法は、現在使用されているものに大変近い。

ヨーロッパでは数世紀間、煉瓦の生産技術(採砂、準加工、乾燥及び焼成方法)はローマより取り入れられてきた。古代ローマでは、建物の品質を確保するためにレンガごとに製造業者の刻印を押すことが義務づけられており、結果的に高い品質が維持されることとなった。この刻印の制度は周辺地域に波及し、古い時代のレンガの製造地や製造業者の特定が可能となっている[2]。煉瓦建築は19世紀まではあまり変化を遂げず、乾燥はそれに適した時期だけ日干しし、焼成は野外に煉瓦を山積みにして作った釜で行われていた。

今からおよそ100年ほど前に発動機(蒸気による機械)が導入されるようになってから、煉瓦生産の技法が変わり始めた。この機械の導入によって、準加工と成形工程を機械化させることが可能になり、生産力及び工場設備(機械)の作業能率が高まった。また、この発動機をとりいれた焼成システムによって、生産が合理化され同時に熱の消費が大幅に減った。

日本で建物用煉瓦の生産が始まったのは長崎の海軍伝習所(1855年(安政2年)開所)で、1861年(文久元年)落成の長崎鎔鉄所の建設に使われたが、現在のものより薄く、その形から「こんにゃく煉瓦」または作製者の名前から「ハルデス煉瓦」と呼ばれた[3]。

積み方(組積法)

建築構造としての積み方にはフランドル積み (Flemish Bond[4])、イギリス積み (English Bond) などがある。

正面から見たときに、一つの列に長手と小口が交互に並んで見えるのがフランドル積み。一つの列は長手、その上の列は小口、その上の列は長手、と重ねてゆくのがイギリス積みである(下図・濃淡は小口と長手の区別のため便宜的につけたもの)。イギリス積みは厳密には角にあたる部分の手前にようかん (Quarter) が入るが、この部分に七五を用いて処理している場合にはオランダ積みと呼ぶこともある[5]。

このほか、長手積み (Stretcher Bond) とは全ての列に長手だけが見えるように重ねる積み方で、小口積み (Header Bond) とは全ての列に小口だけが見えるように重ねる積み方である。歩道などにレンガを敷く時は、市松模様や網代模様も見られる。

表面に化粧煉瓦を置くこともあり、必ずしも躯体が煉瓦積みの構造体ではないもの(鉄筋コンクリート構造体や鉄骨ラーメン構造体など)がある。

小口積み

イギリス積み

フランドル積み

寸法・規格

日本の規格レンガの大きさ比較。“さいころ”は“半ます”より5mm短くなっている

レンガの寸法は、職人が持ちやすい大きさで慣習もしくは規格によって統一されている場合が多い。国・地域・時代によって違いがあり、たとえば現在のアメリカでは203mm x 102mm x 57mm、イギリスでは215mm x 112.5mm x 75mm、日本では210mm x 100mm x 60mmのものが広く使われている(日本ではJIS規格が定められるまで、様々な寸法のレンガがあった)。この寸法を標準とし、各辺を1/2、1/4、3/4などの単純な分数倍したものを組み合わせて用いる。たとえば、日本で建築用に使われているものには以下のような寸法がある(単位:mm)。

全形(210 x 100 x 60)

ようかん(210 x 50 x 60)

半ようかん(105 x 50 x 60)

半ます(105 x 100 x 60)

さいころ(100 x 100 x 60)

また、JIS(日本工業規格)には、以下のものが定められている。

普通レンガ(JIS R1250)

建築用レンガ(JIS A5213)

耐火レンガ(JIS R2204〜2206、JIS R2213) … 炉材として使われる。

煉瓦と環境問題

煉瓦を焼く燃料として薪を得るために無計画な森林伐採が行われ、砂漠化を招く場合がある。インダス文明・メソポタミア文明の衰亡の原因であるとも推測されており、中世ドイツなどでも森林の過剰伐採が行われた。燃料の選択肢も少なかった時代、煉瓦は環境破壊につながる建材だったのである。しかし現代では燃料も多様化しており、逆に型枠として木材を用いるコンクリート造よりも木材が節約できる。コンクリートの打ち込み型枠としてブロックを利用し、そのまま取り外さずに躯体として一体化する型枠ブロック工法も確立され、煉瓦もそのひとつとして使われることがある。

日干し煉瓦

日干し煉瓦は、粘土を固めた後に天日乾燥させて造る煉瓦である。よく成形して乾燥させた日干し煉瓦は、見かけ以上に耐候性に優れ、普及している地域には希な規模の集中豪雨や長雨に晒されない限り、建設資材としての機能を保持し続ける。地震に弱いという欠点もあるものの、乾燥地帯では理想的な建築材料の一つであり、現在でも広く使われている。

煉瓦建築

世界

ヨーロッパでは煉瓦は古代から多くの建物に用いられてきたが、教会、宮殿、公共建築など本格的な建物の場合、構造が煉瓦造でも表面を漆喰や石で仕上げることが多い。赤煉瓦のままの建物は古風なものか、工場、倉庫など簡素なものである。しかし、イギリスなどで中世趣味のため、あえて赤煉瓦のままとすることがある。

アフリカ大陸の降水量の少ない地域では、古くから日干し煉瓦が用いられており、モロッコのアイット=ベン=ハドゥの集落やマリ共和国のジェンネなど、美しい町並みが世界遺産として評価され登録される例もある。

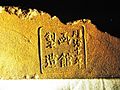

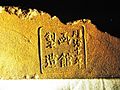

日本

レオンス・ヴェルニーの指導の下で製造された国産第二号煉瓦とされる「ヨコスカ製鉄所煉瓦」の刻印部分。1866年頃から製造され、観音埼灯台、野島埼灯台、品川灯台、城ヶ島灯台等の建造に使用された。

日本で最初期に造られた煉瓦建築は幕末の反射炉である。ヘンドリック・ハルデス、レオンス・ヴェルニー、トーマス・ウォートルス、リチャード・ヘンリー・ブラントン等お雇い外国人の指導で官営事業を中心に煉瓦の製造、建設が始まった。1870年、日本初の煉瓦(当初は煉化あるいは煉化石とも呼ばれた)工場が堺県(現在の大阪府堺市)に設立された。銀座煉瓦街の建設の際は大量の煉瓦を必要としたため、東京の小菅に煉瓦工場が築かれた。日本では明治初期まではフランドル積み(フランス積み)構造が多く用いられた(長崎造船所、富岡製糸所、銀座煉瓦街等)が、その後はほとんどイギリス積みになった。フランドル積みの方がより優美に見えるが、イギリス積みの方が合理的で堅固であると考えられたためである[6]。例えば、東京駅の外壁を見ると、どの列にも小口が並んでおり小口積みのようであるが、これは表面仕上げに小口煉瓦を用いているためで、主構造はイギリス積みである。

明治中期頃には煉瓦職人も増え、一般的な技術の一つになった。煉瓦造建築は濃尾地震で被害を受けたため、鉄骨で補強する構造なども工夫された(赤坂離宮、東京駅など)。また、大正時代には鉄骨造建築の壁を煉瓦で造ったり(郵船ビルなど)、鉄筋コンクリート造建築の一部を煉瓦造とする混構造も見られた。しかし、煉瓦を構造に用いた建物は関東大震災で大きな被害を受けた。浅草の凌雲閣(十二階)が倒壊したことは象徴的であった。震災以降、煉瓦造は小規模な建物以外には用いられなくなり、鉄筋コンクリート造が主流になった。

煉瓦造の代表的建造物

北海道庁旧本庁舎 - 1888年(明治21年)築、赤レンガ。

函館中華会館 - 1910年(明治43年)築、赤レンガ。

日本聖公会弘前昇天教会教会堂(青森県弘前市) - 1920年(大正2年)築。赤レンガ、イギリス積み。青森県指定文化財。- 赤レンガ郷土館 - 1912年(明治45年)築、旧秋田銀行本店。

文翔館 - 1916年(大正5年)築、旧山形県庁舎 、赤レンガ石張り。

横利根閘門 - 1921年(大正10年)完成、土木構造物としてのパナマ式閘門。

富岡製糸場 - 1872年(明治5年)築、木骨赤レンガ

旧本庄商業銀行煉瓦倉庫 - 1896年(明治29年)築、赤レンガ、イギリス積み。国登録有形文化財。[7]

上野図書館(国際子ども図書館) - 1908年(明治41年)〜1929年(昭和4年)築 構造は鉄骨で補強した煉瓦積、仕上げは白タイル。

赤坂離宮 - 1909年(明治42年)築、構造は石造及び鉄骨煉瓦造、外装仕上げは花崗岩貼り。

東京駅 - 1914年(大正3年)築、国内最大規模の煉瓦建築。空襲で被害を受け、復旧の際に3階建から2階建に改められたが、元の形に復原されている。

法務省旧本館 - 1895年(明治28年)築、旧司法省の庁舎。

誠之堂 - 1916年(大正7年)築、渋沢栄一に贈られたもので、世田谷に建てられた。保存のため、「大ばらし」工法で解体し深谷市に移築された。

立教大学 - 1918年(大正7年)築、赤煉瓦の校舎がキャンパスに並ぶ。

横浜開港記念会館 - 1909年(明治42年)築。

横浜赤レンガ倉庫 - 1911年(明治44年)築、赤レンガパーク。

猿島砲台(東京湾要塞) - 1884年(明治17年)築、現存する数少ないフランドル積の建造物。- 韮山反射炉

富山銀行本店 - 1914年(大正3年)築。

石川県立歴史博物館 - 明治時代末築。

名古屋市市政資料館 - 1922年(大正11年)築、旧名古屋控訴院地方裁判所区裁判所庁舎。- 聖ヨハネ教会 - 博物館明治村に復元されている。

半田赤レンガ建物 - 1898年(明治31年)築、丸三麦酒(カブトビール)の醸造工場として建築された。現在は国の登録有形文化財で近代化産業遺産にも認定された。

舞鶴赤レンガ倉庫群 - 1900年(明治33年)〜1920年(大正9年)築。

同志社大学 - 1886年(明治19年)〜築、今出川キャンパスに国の重要文化財指定の煉瓦校舎5棟。

大阪市中央公会堂 - 1918年(大正7年)築。

泉布観 - 1871年(明治4年)築。

水道記念館 (大阪市) - 1914年(大正3年)築。

築港赤レンガ倉庫 - 1923年(大正12年)築。

煉瓦倉庫レストラン街 - 1898年(明治31年)築、ハーバーランド。

兵庫県公館 - 1902年(明治35年)築、旧兵庫県庁舎。

神戸文学館 - 1904年(明治37年)築、初代関西学院チャペル。

姫路市立美術館 - 1913年(大正2年)築。

犬島精錬所 - 1909年(明治42年)築、精錬所跡を利用した犬島アートプロジェクトの一部として再利用されている。

旧鐘紡洲本工場遺構 - 洲本アルチザンスクエア、洲本市立洲本図書館、旧鐘紡洲本第3工場汽缶室、旧鐘紡洲本工場原綿倉庫(明治時代末築)

海上自衛隊幹部候補生学校 - 旧海軍兵学校。

門司赤煉瓦プレイス - 1913年(大正2年)築。旧帝国麦酒株式会社のちにサッポロビール九州工場。現在は国の登録有形文化財で近代化産業遺産にも認定された。

福岡市文学館 - 1909年(明治42年)2月竣工。旧日本生命保険九州支店。1969年(昭和44年)3月、国の重要文化財に指定。

今村天主堂 - 1913年(大正2年)築の教会堂。2015年、国の重要文化財に指定。

三菱一号館 - もとは1894年(明治27年)築、ジョサイア・コンドル設計のオフィスビルで、1968年(昭和43年)に取壊された。もとあった場所に当初のままの工法(イギリス積み)でレプリカ再建することになり、2009年(平成21年)春に竣工。

菅島灯台 - 1873年(明治6年)築。煉瓦造灯台としては我が国現役最古。リチャード・ヘンリー・ブラントンの指導の下で建造された。現在は無人灯台となり、同時に建造された煉瓦造附属官舎は明治村に移築保存されている。

赤煉瓦ネットワーク(煉瓦建築の保存を目的とした全国組織)による「20世紀 日本赤煉瓦建築番付」(2000年(平成12年)、藤森照信ら監修)に、上記の建築物のうち、東の横綱に東京駅、横浜赤レンガ倉庫、富岡製糸場、西の横綱に大阪市中央公会堂、江田島旧海軍兵学校、今村天主堂が選ばれた(ちなみにこの番付では国指定の重要文化財は年寄扱い)。

ホフマン窯

煉瓦を焼くために築かれたホフマン窯が日本国内に4か所ほど残っている。貴重な産業遺構である(栃木県、埼玉県等)。

煉瓦造風建造物

深谷駅 - 東京駅の煉瓦を焼いた工場が深谷にあったことから、煉瓦造風の駅舎を建てた。構造は煉瓦造ではなく、煉瓦タイルで装飾したものである。

ギャラリー

北海道庁赤レンガ庁舎

立教大学正門

東京駅

赤坂離宮

法務省旧本館

国際子ども図書館(旧帝国図書館)

横浜赤レンガ倉庫

横浜開港記念会館

猿島砲台

舞鶴赤レンガ倉庫群

大阪市中央公会堂

煉瓦倉庫レストラン街

兵庫県公館

神戸文学館

姫路市立美術館

水道記念館(大阪市)

洲本アルチザンスクエア

阪神なんば線 ドーム前駅のホーム壁

今村天主堂

旧阪神電鉄尼崎発電所

半田赤レンガ建物

(愛知県半田市)

旧信越本線碓氷第三橋梁 通称「めがね橋」

菅島灯台(三重県鳥羽市)

琵琶湖疎水南禅寺水路閣

犬島精錬所

ねじりまんぽ。アーチによって跨ぐ対象物の軸線とアーチ上部の軸線が斜めに交わる際に用いられる技法で、アーチの煉瓦を捻って積む。正式には「斜架拱」もしくは「斜拱渠」と呼ぶ。1888年(明治21年)建造の琵琶湖疎水の物が有名だが、これはさらに古い1887年(明治20年)建造の東海道本線「甲大門西橋梁」(穂積〜大垣間)。1998年現在、全国で25箇所の残存が確認されている[8]。琵琶湖疎水の物以外は全て鉄道構造物である。

フランドル積危険品庫。東海道本線藤枝駅。1889年(明治22年)建造。

常磐線 旧金山隧道日暮里方坑門

ギャラリー(国産黎明期の代表的煉瓦の刻印)

前掲のヨコスカ製鉄所煉瓦の刻印には、他に円形の印を押しただけの物も存在し、円の大きさに3種類が確認されている。これは「小」。

前掲のヨコスカ製鉄所煉瓦の刻印には、他に円形の印を押しただけの物も存在し、円の大きさに3種類が確認されている。これは「中」。

前掲のヨコスカ製鉄所煉瓦の刻印には、他に円形の印を押しただけの物も存在し、円の大きさに3種類が確認されている。これは「大」。

現在の横浜市中区に存在したアルフレッド・ジェラールの煉瓦工場で1873年頃に製造された月桂樹刻印入り煉瓦。

リチャード・ヘンリー・ブラントンの指導の下、三重県渡鹿野島の瓦師竹内仙太郎が1872年頃に製造した菅島灯台建造用煉瓦。

現在の北斗市茂辺地に存在した開拓使茂辺地煉化石製造所1874年製煉瓦。小口面に刻印。

現在の北斗市茂辺地に存在した開拓使茂辺地煉化石製造所1875年製煉瓦。小口面に刻印。

現在の北斗市茂辺地に存在した開拓使茂辺地煉化石製造所1876年製煉瓦。小口面に刻印。

現在の北斗市茂辺地に存在した開拓使茂辺地煉化石製造所1878年製煉瓦。小口面に刻印。

愛知県の東洋組西尾士族就産所で1882年〜1885年にかけて製造された煉瓦の刻印部分。猿島要塞の建造等に使用された。

現在の京都市山科区に存在した琵琶湖疎水事務所煉瓦製造所で1886年〜1889年にかけて製造された琵琶湖疎水建造用煉瓦の刻印部分。

東京の小菅集治監(刑務所)で1878年から製造された煉瓦の刻印部分。

主な生産地

江別市 - 日本最大の生産地である。詳細は江別のれんがを参照。- 岸和田市

- 広島県

- 愛知県

出典・脚注

^ 「煉瓦という建築材料は、日本の建築の歴史の中では、ごく最近建築に用いられはじめた材料」(清水慶一『建設はじめて物語』大成建設、16頁)

^ ヴィッキー・レオン『古代仕事大全』原書房、2009年、292頁。

^ れんがの歴史(全国赤煉瓦協会)

^ フランドルはベルギー全土からフランス東北部の地名。日本では明治期に「フランス積み」と誤訳された。

^ 小野田滋『わが国における鉄道用煉瓦構造物の技術史的研究』財団法人鉄道総合技術研究所、123–164頁。

^ 村松貞次郎『日本近代建築技術史』彰国社、58頁。

^ 旧本庄商業銀行煉瓦倉庫―保存再生活用に関わる第一期報告書―(平成24年、早稲田大学建築学科)

^ 小野田滋『わが国における鉄道用煉瓦構造物の技術史的研究』財団法人鉄道総合技術研究所、325–355頁。

関連項目

せん - 日本で飛鳥から奈良時代の建築で使用された煉瓦の一種。

舞鶴赤れんが博物館 - 世界的に珍しいレンガを展示

博物館明治村 - 明治時代の建造物の移築多数- 砂漠化

- 組積造

ボルボ・240 - レースでは好成績とボディ形状から「空飛ぶレンガ」と呼ばれた。- 赤レンガ倉庫

- コンクリートブロック

外部リンク

- 江別市セラミックアートセンター

- 舞鶴市立赤れんが博物館