遠江国

| 遠江国 | |

|---|---|

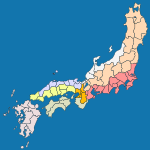

■-遠江国 ■-東海道 | |

| 別称 | 遠州(えんしゅう) |

| 所属 | 東海道 |

| 相当領域 | 静岡県の大井川以西 |

| 諸元 | |

| 国力 | 上国 |

| 距離 | 中国 |

郡・郷数 | 13郡96郷 |

| 国内主要施設 | |

| 遠江国府 | 静岡県磐田市 |

| 遠江国分寺 | 静岡県磐田市(遠江国分寺跡) |

| 遠江国分尼寺 | (未詳) |

| 一宮 | 小国神社(静岡県周智郡森町) 事任八幡宮(静岡県掛川市) |

遠江国(とおとうみのくに/とほたふみのくに)は、日本の地方行政区分である令制国の一つ。東海道に属する。

目次

1 「遠江」の名称と由来

2 沿革

2.1 律令時代

2.2 中世後期から近世

2.3 明治維新以後

2.4 近代以降の沿革

3 国内の施設

3.1 国府

3.2 国分寺・国分尼寺

3.3 神社

3.4 守護所

3.5 安国寺利生塔

4 地域

4.1 郡

4.2 江戸時代の藩

5 人物

5.1 国司

5.1.1 遠江守

5.2 守護

5.2.1 鎌倉幕府

5.2.2 室町幕府

5.3 戦国時代

5.3.1 戦国大名

5.3.2 豊臣政権の大名

5.4 武家官位としての遠江守

5.4.1 江戸時代以前

5.4.2 江戸時代

6 脚注

7 参考文献

8 関連項目

「遠江」の名称と由来

六十余州名所図会「濱名之湖 堀江舘山寺 引佐之細江」

古くは遠淡海(とほつあはうみ)と表記した。この遠淡海は、一般的に浜名湖を指すと言う。これは、都(大和国)からみて遠くにある淡水湖という意味で、近くにあるのが琵琶湖であり、こちらは近淡海(ちかつあはうみ)で近江国となった。

沿革

律令時代

7世紀に、地方豪族であった遠淡海国造・久努国造・素賀国造の領域を合併して遠江国が設置された。

国府所在地は、中世に「見付」と呼ばれたところで、現在の磐田市にあった。国府は磐田郡にあり。

東隣の駿河国との境は大井川であった。奈良時代には、大井川の流路が現在より北を流れていたため、今の栃山川以南が遠江国に含まれていた。具体的には島田市の南部・藤枝市の南部、および焼津市の南部で合併前の大井川町である[1]。大井川町の全域は、明治初期まで遠江国榛原郡であった。

中世後期から近世

室町時代には斯波氏・今川氏が守護に補任される。斯波氏の遠江支配は弱く、戦国時代に元来強固な地盤をもつ東の駿河国の今川氏に併呑され領国化した。今川氏は甲斐国の武田氏による駿河侵攻で滅亡し、遠江の今川領国は武田氏と三河国の徳川家康により分割された。武田氏はさらに遠江・三河方面への侵攻を志向する西上作戦を行い、家康は浜松城を築いて居城を移し武田氏と対峙した。武田軍と徳川軍が交戦した遠江国の地としては、二俣城・高天神城・三方ヶ原が有名である。武田軍が伊那地方から遠江国に入る際には、兵越峠経由の連絡線が整備された。

安土桃山時代になると、武田氏滅亡跡に武田領国を確保した家康は関東八カ国に移転し、代わって遠江国には豊臣系大名が配置され、浜松城に堀尾吉晴が、掛川城に山内一豊が転入する。

江戸時代になると、吉晴は松江城に、一豊は高知城に移転する。代わって、遠江国には浜松藩と掛川藩が設置され、譜代大名が入れ替わりで入った。また、江戸時代には、伊那盆地や水窪の木材が、天竜川の舟運を利用して遠江国平野部に運搬された。

明治維新以後

明治維新を迎えると、廃藩置県で遠江国は浜松県となった。しかし、1876年(明治9年)8月21日の県合併で、浜松県は静岡県(駿河国)や足柄県の一部(伊豆国)と合併した。この決定に怒った遠江地方民は、何度か遠江国の分離を明治政府に懇願したが、いずれも却下されて終わった。

また、廃藩置県によって武士たちが失業すると、牧之原台地の開拓が実施され、緑茶畑が造成された。これ以後、小笠山周辺には、緑茶畑が多く見られる。

1889年(明治22年)に東海道本線が開通すると、江戸時代の天竜川の舟運とも重なって、浜松には綿織物工場や楽器工場が多く立地するようになった。

第二次大戦後になると、東海道新幹線や東名高速道路が建設され、遠江地方は、東海地方における農業と工業の要衝となっている。

近代以降の沿革

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り(1,242村・372,388石余)。太字は当該郡内に藩庁が所在。国名のあるものは飛地領。

榛原郡(155村・50,198石余) - 幕府領、旗本領、掛川藩、相良藩、三河挙母藩、三河西尾藩、伊勢長島藩、丹波篠山藩

城東郡(149村・68,905石余) - 幕府領、旗本領、浜松藩、掛川藩、横須賀藩、相良藩、三河吉田藩、三河西尾藩、丹波篠山藩

佐野郡(106村・29,406石余) - 幕府領、旗本領、浜松藩、掛川藩、横須賀藩

周智郡(94村・25,086石余) - 幕府領、旗本領、掛川藩、横須賀藩、三河挙母藩

磐田郡(1村・1,041石余) - 幕府領

山名郡(116村・39,958石余) - 幕府領、旗本領、掛川藩、横須賀藩、堀江藩、陸奥白河藩

豊田郡(277村・55,992石余) - 幕府領、旗本領、浜松藩、掛川藩、堀江藩、陸奥白河藩

長上郡(129村・30,569石余) - 幕府領、旗本領、浜松藩

敷知郡(153村・49,827石余) - 幕府領、旗本領、浜松藩、堀江藩、三河吉田藩

麁玉郡(6村・2,233石余) - 幕府領、旗本領、陸奥白河藩

引佐郡(54村・17,927石余) - 幕府領、旗本領、陸奥白河藩

浜名郡(2村・1,240石余) - 幕府領

1866年(慶応2年)6月19日 - 白河藩が陸奥棚倉藩に転封。

1868年(慶応4年)

2月1日 - 棚倉藩が陸奥白河藩に転封。ただし実行されず、藩庁は引き続き棚倉に置かれた。

5月24日 - 徳川宗家が駿河府中藩に転封。それにともない遠江・駿河・伊豆国内で領地替えが行われ、吉田藩領が上総国望陀郡、挙母藩領が美作国勝北郡、西尾藩領が安房国平郡、長島藩領が上総国周淮郡、篠山藩領が丹波国天田郡・何鹿郡・桑田郡・船井郡および但馬国朝来郡に転封、幕府領・旗本領が消滅。

9月5日 - 浜松藩が上総鶴舞藩、相良藩が上総小久保藩、横須賀藩が安房花房藩に転封。

- 1968年(明治元年)

11月7日 - 掛川藩が上総柴山藩に転封。

12月15日 - 白河藩が戊辰戦争後の処分により減封。郡内の領地が消滅。- 以上の変更により、堀江藩領を除く全域が府中藩の管轄となる。

1869年(明治2年)8月7日 - 府中藩が静岡藩に改称。

1871年(明治4年)

7月14日 - 廃藩置県により静岡県、堀江県の管轄となる。

11月14日 - 第1次府県統合により全域が静岡県の管轄となる。

11月15日 - 第1次府県統合により浜松県の管轄となる。

1876年(明治9年)8月21日 - 第2次府県統合により静岡県の管轄となる。

国内の施設

国府

国府は、『和名抄』では豊田郡、『拾芥抄』では磐田郡である。

初期の国府は、木簡や墨書土器が出土したことから、御殿・二之宮遺跡と推定されるが、決定的証拠は出ていない。平安時代には見付に移転したと見られ、仁治3年(1242年)以後に成立した『東関紀行』には、「遠江の國府(こふ)今の浦に著きぬ」とある[2]。

また、鎌倉時代後期以降に成立した『源平盛衰記』、および建治3年(1277年)または弘安2年(1279年)の日記とされる『十六夜日記』には、「見附の国府」(みつけのこう)とある。

国分寺・国分尼寺

遠江国分寺金堂跡

国分寺は磐田市中泉にあった。819年に焼失したが、磐田市見付の参慶山延命院薬師国分寺(本尊:薬師如来)がその法燈を伝承する。

国分尼寺は磐田市国府台本町にあった。

神社

敬満神社

- 延喜式内社

- 『延喜式神名帳』には、大社2社2座・小社58社60座の計60社62座が記載されている(遠江国の式内社一覧参照)。大社2社は以下に示すもので、いずれも名神大社である。

蓁原郡 敬満神社 - 敬満神社(島田市)に比定

浜名郡 角避比古神社 - 明応7年(1498年)の大津波で流され、その後に各地で再建・遷座されたため、論社が3社あり結論が出ていない。明治4年(1871年)に「角避比古神社」として国幣中社に指定されたが、その後、「鎮座地不明」として社格が除かれた

淡海國玉神社

総社・一宮以下

- 総社:淡海國玉神社 (磐田市見付) - 1789年の『遠江国風土記伝』によると、磐田郡向坂郷(匂坂の誤記か)の磐田明神が、国府のある見付に移されて惣社とされたという

- 一宮:以下の2説がある。1127年の史料に「遠江国一宮」とあるが、これは笠原荘一宮の高松神社を指す。

小国神社 (周智郡森町一宮) - 1235年の史料に「当国鎮守小国一宮」とあるのが初見

事任八幡宮 (掛川市八坂) - 『大日本国一宮記』ではこちらになっている。吉田家の系統の書物ではこちらになっていて、神社が権威を付ける為に、神社界の権威の吉田家に一宮の認定を依頼したという説がある

- 二宮:以下の2説がある。中世史料に二宮についての記述はない。

鹿苑神社 (磐田市二之宮) - 「高根明神」

二宮神社 (湖西市中之郷)

三宮以下はない。

- 国府八幡宮

- 国府八幡宮:府八幡宮(磐田市中泉)

守護所

見付の国府の近隣に有り、中世後期には要塞化して見付城や府中城と呼ばれた。

安国寺利生塔

安国寺 -金剛山貞永寺(掛川市大坂、本尊:釈迦如来)が法燈を継承

利生塔は未詳である。

地域

浜松市(政令指定都市)

磐田市

掛川市

袋井市

郡

- 榛原郡

- 佐野郡

- 城東郡

- 周智郡

- 豊田郡

- 山名郡

- 磐田郡

- 長上郡

- 敷知郡

- 浜名郡

- 引佐郡

- 麁玉郡

江戸時代の藩

| 藩名 | 居城 | 藩主 |

|---|---|---|

浜松藩 | 浜松城 |

|

掛川藩 | 掛川城 |

|

横須賀藩 | 横須賀城 |

|

相良藩 | 相良陣屋 |

|

井伊谷藩 | 井伊谷陣屋 |

|

掛塚藩 | 掛塚陣屋 |

|

遠江久野藩 | 久野陣屋 |

|

人物

国司

この節の加筆が望まれています。 |

遠江守

定員:1名。官位相当:従五位下 ※日付=旧暦

下毛野多具比(従五位上):天平宝字8年(764年)任官

橘入居(従五位下):延暦5年(788年)任官

大枝管麻呂(従五位下):延暦25年(806年)任官

和建男(従五位上):弘仁4年(813年)任官

清原長谷(従五位下):弘仁10年(819年)任官

藤原衡(従五位下):弘仁14年(823年)任官

文室助雄(従五位下):承和7年(840年)任官

正躬王(従四位下):承和11年(844年)任官

安倍氏主(従五位下):承和12年(845年)任官

石川越智人(従五位下):承和13年(846年)任官

藤原氏範(従五位上):承和15年(848年)任官(権守)

文室助雄(従五位上):嘉祥3年(850年)任官

橘数雄(従五位下):嘉祥4年(851年)任官

藤原冬緖(従五位下):仁寿元年(851年)任官(権守)

紀弘岑(従五位下):斉衡2年(855年)任官

藤原真冬(従五位下):天安3年(859年)任官

高階菅根(従五位下):貞観2年(860年)任官

笠弘興(従五位下):貞観6年(864年)任官

長岡秀雄(従五位下):貞観6年(864年)任官

田口統範(従五位下):貞観7年(865年)任官

清原惟岳(従五位下):貞観12年(870年)任官

藤原清保(従五位下):元慶2年(878年)任官

橘良殖(従五位下):延暦7年(895年)任官

島田房年(従五位下):昌泰2年(899年)任官

藤原忠行(従五位下):昌泰3年(890年)任官

平中興(従五位下):延喜4年(904年)任官

藤原治方(従五位下):延喜20年(920年)任官

平随時(従五位下):延長2年(924年)任官

平統理(従五位下):天慶9年(946年)任官

源扶義(従五位上):天元3年(980年)任官(権守)

藤原惟貞:長保5年(1003年)任官

源忠重(従四位下):寛仁2年(1018年)任官

藤原兼成:寛仁3年(1019年)任官

藤原永信:長元2年(1029年)任官

菅原明任:長暦4年(1040年)任官

橘資成:康平3年(1060年)任官

藤原家範:治暦3年(1067年)任官

源頼仲:治暦4年(1068年)任官(権守)

- 源為憲

- 藤原為房

藤原俊成(保延3年〈1137年〉12月16日~久安元年〈1145年〉12月30日)従五位下→従五位上

平重盛(保元3年〈1158年〉8月10日~平治元年〈1159年〉12月27日)正五位下

平宗盛<1159年(平治元年)12月27日~1160年(永暦元年)1月21日>従五位下

安田義定(寿永2年〈1183年〉8月10日~文治6年〈1190年〉1月26日) 従五位下(建久2年〈1191年〉3月6日~建久4年〈1193年〉11月28日)従五位上

北条時政(正治2年〈1200年〉4月1日~元久2年〈1205年〉閏7月19日)従五位下

北条時房(元久2年〈1205年〉8月9日~元久2年〈1205年〉9月21日)従五位下- 大江親広

- 北条(江馬)光時

北条朝時(嘉禎2年〈1236年〉7月20日~仁治3年〈1242年〉5月10日)従五位上→従四位下

北条朝直(寛元元年〈1243年〉7月8日~寛元4年〈1246年〉4月15日)正五位下- 北条時直

北条教時(文永7年〈1270年〉閏9月23日~文永9年〈1272年〉2月11日)従五位上

北条時基(弘安3年〈1280年〉11月~弘安7年〈1284年〉4月)

北条時定< ~正応3年〈1290年〉>

北条時範(嘉元2年〈1304年〉6月6日~徳治2年〈1307年〉8月14日)従五位上→正五位下

北条随時( ~元亨元年〈1321年〉6月23日)従五位下

守護

鎌倉幕府

- 1180年~1193年 - 安田義定

- 1238年~? - 北条時房

- 1252年~? - 北条朝直

- 1277年~1286年 - 北条宣時

- ?~1331年 - 北条貞直

室町幕府

- 1336年~1338年 - 今川範国

- 1339年~1343年 - 仁木義長

- 1346年 - 千葉貞胤

- 1351年~? - 仁木義長

- 1352年 - 今川範氏

- 1352年~1365年 - 今川範国

- 1379年~1384年 - 今川範国

- 1384年~1388年 - 今川貞世

- 1388年~1399年 - 今川仲秋

- 1395年~1399年 - 今川貞世

- 1400年~1401年 - 今川泰範

- 1405年~1407年 - 斯波義重

- 1407年~1413年 - 今川泰範

- 1419年~1433年 - 斯波義淳

- 1433年~1436年 - 斯波義郷

- 1436年~1452年 - 斯波義健

- 1452年~1460年 - 斯波義敏

- 1460年~1461年 - 斯波氏

- 1461年~1466年 - 斯波義廉

- 1466年 - 斯波義敏

- 1466年~1470年 - 斯波義廉

- 1491年~1501年 - 斯波義良

- 1508年~1526年 - 今川氏親

- 1526年~1536年 - 今川氏輝

- 1536年~1560年 - 今川義元

- 1560年~1569年 - 今川氏真

戦国時代

戦国大名

今川氏:駿河・遠江守護、戦国大名。1568年、今川氏真が小田原北条氏に亡命

徳川家康(浜松城):1568年遠江を自領とする。小田原征伐後の1590年、北条氏旧領である関東8カ国250万石に移封

豊臣政権の大名

堀尾吉晴・忠氏:浜松城12万石。1590年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、出雲松江藩24万石に移封)

山内一豊:掛川城5万1千石→5万9千石。1590年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、土佐藩9万8千石(後に22万2千石)に移封)

有馬豊氏:横須賀城3万石。1590年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、丹波福知山藩6万石に移封)

松下之綱・重綱:久野1万6千石。1590年 - 1600年(関ヶ原の戦い後も本領安堵され久野藩となる)

武家官位としての遠江守

江戸時代以前

- 会津蘆名氏

蘆名盛員:第6代当主。鎌倉時代末期の武将

蘆名直盛:第7代当主。南北朝時代・室町時代前期の武将

蘆名詮盛:第8代当主。室町時代前・中期の武将

蘆名盛詮:第12代当主。室町時代中期の武将

蘆名盛滋:第14代当主。戦国時代の武将・戦国大名

蘆名盛舜:第15代当主。戦国時代の武将・戦国大名

- その他

伊達朝宗:平安時代末期・鎌倉時代初期の武将。伊達宗家初代当主

安田義定:平安時代末期・鎌倉時代初期の武将

足利義純:鎌倉時代初期の武将。源姓畠山氏・岩松氏の祖

荒川詮頼:鎌倉時代末期・南北朝時代の武将・丹後守護職

佐竹貞義:鎌倉時代末期・南北朝時代の武将・常陸守護。佐竹氏第8代当主

南部政行:鎌倉時代末期・南北朝時代の武将。南部氏第12代当主

南部政長:南北朝時代の武将。南部政行の四男

朝倉高景:南北朝時代・室町時代の武将。越前朝倉氏第2代当主

朝倉景冬:室町時代末期・戦国時代前期にかけての武将。6代当主家景の子

小笠原光康:室町時代の守護大名。信濃守護、小笠原氏当主。

宇都宮宗泰:南北朝時代・室町時代の武将。伊予宇都宮氏2代当主

宇都宮豊綱:戦国時代・安土桃山時代の武将。伊予の戦国大名伊予宇都宮氏8代(最後の)当主

織田広近:戦国時代の武将

津田武永(織田寛近):戦国時代の武将。織田広近の子

二階堂晴行:戦国時代の武将。須賀川二階堂氏の当主

浦上宗景:戦国時代・安土桃山時代の武将。備前の戦国大名

堀秀村:戦国時代・安土桃山時代の武将。織田政権の大名

江戸時代

- 常陸下妻藩井上家

井上正長:初代藩主

井上正敦:第2代藩主

井上正辰:第3代藩主

井上正意:第4代藩主

井上正棠:第5代藩主

井上正広:第6代藩主

井上正民:第9代藩主

井上正健:第10代藩主

井上正誠:第11代藩主

井上正信:第12代藩主

- 伊予大洲藩加藤家

加藤光泰:戦国時代・安土桃山時代の武将、豊臣政権の大名。初代藩主加藤貞泰の父

加藤泰恒:第3代藩主

加藤泰温:第5代藩主

加藤泰武:第7代藩主

加藤泰済:第10代藩主

加藤泰幹:第11代藩主

加藤泰秋:第13代藩主

上総一宮藩加納家

加納久通:加納家初代。伊勢八田藩初代藩主。徳川吉宗の側近

加納久周:加納家3代。八田藩第3代藩主

加納久儔:加納家5代。八田藩第5代藩主、上総一宮藩初代藩主

加納久宜:加納家9代。一宮藩第4代藩主

肥後人吉藩相良家

相良定頼:南北朝時代の武将。肥後相良氏第6代当主

相良義陽:戦国時代・安土桃山時代の武将。相良氏第18代当主。初代藩主相良頼房の祖父

相良頼喬:第3代藩主(相良氏第22代当主)

相良長在:第6代藩主(相良氏第25代当主)

相良頼央:第8代藩主(相良氏第27代当主)

相良長福:第14代藩主(相良氏第33代当主)

相良頼基:第15代藩主(相良氏第34代当主)

- 伊予宇和島藩伊達家

伊達秀宗:初代藩主。伊達政宗の長男。

伊達宗利:第2代藩主

伊達宗贇:第3代藩主

伊達村年:第4代藩主

伊達村候:第5代藩主

伊達村寿:第6代藩主

伊達宗紀:第7代藩主

伊達宗城:第8代藩主

伊達宗徳:第9代藩主

陸奥八戸藩南部家

南部直政:第2代藩主

南部通信:第3代藩主。

南部信興:第5代藩主

南部信順:第9代藩主

越後長岡藩分家牧野家2代。

牧野康道:牧野家分家2代。越後与板藩第2代藩主

牧野康満:牧野家分家5代。信濃小諸藩第3代藩主

牧野康命:牧野家分家10代。小諸藩第8代藩主

牧野康哉:牧野家分家11代。小諸藩第9代藩主

牧野康済:牧野家分家12代。小諸藩第10代藩主

摂津尼崎藩桜井松平家

松平忠倶:桜井松平家3代。遠江掛川藩第2代藩主、信濃飯山藩初代藩主

松平忠喬:桜井松平家4代。飯山藩第2代藩主、遠江掛川藩主、摂津尼崎藩初代藩主

松平忠名:桜井松平家5代。尼崎藩の第2代藩主

松平忠告:桜井松平家6代。尼崎藩第3代藩主

松平忠宝:桜井松平家7代。尼崎藩第4代藩主

松平忠誨:桜井松平家8代。尼崎藩第5代藩主

松平忠栄:桜井松平家9代。尼崎藩第6代藩主

松平忠興:桜井松平家10代。尼崎藩第7代藩主

- その他

有馬道純:越前丸岡藩第8代主・老中

小笠原忠雄:豊前小倉藩第2代藩主

小笠原忠基:小倉藩第3代藩主

小堀政一(小堀遠州):備中松山藩第2代藩主。茶人、遠州流初代宗家

小堀政房:近江小室藩第4代藩主。小堀遠州のひ孫。遠州流4代宗家

榊原康勝:上野館林藩第2代藩主。榊原康政の3男

土井利隆:下総古河藩第2代藩主

永井直輝:摂津高槻藩第11代藩主

那須資弥:下野烏山藩初代藩主

堀直恒:下野椎谷藩第3代藩主

本多正武:上野沼田藩第2代藩主。正重系本多家2代

本多正意:駿河田中藩第5代藩主。正重系本多家7代

脚注

^ 『静岡県史』通史編

1(原始・古代篇)481-484頁。

^ 今の浦は、見付の南隣である。

参考文献

角川日本地名大辞典 22 静岡県- 静岡県『静岡県史』通史編1(原始・古代篇)、静岡県、1994年。

- 旧高旧領取調帳データベース

関連項目

- 浜松県

- 遠州弁

- 遠州七不思議

- 遠州三山

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||