イブン・ハイサム

イブン・アル=ハイサム(イランの高校の教科書に掲載されていた絵)

イブン・アル=ハイサム(Ibn al-Haitham、本名アブー・アリー・アル=ハサン・イブン・アル=ハサン・イブン・アル=ハイサム Abū ‘Alī al-Haṣan ibn al-Haṣan ibn al-Haytham、アラビア語: أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم )は、イスラム圏の数学者、天文学者、物理学者、医学者、哲学者、音楽学者[1](965年 - 1040年)。イラクの都市バスラ出身であったことからアル=バスリー(al-Basri)とも呼ばれていた。西洋ではアルハゼン、アルハーゼン(Alhacen 、Alhazen)の名で知られていた。

イブン・ハイサムは光学の諸原理の発見と科学実験手法の発展に対し、近代科学へ重要な貢献をした人物である。また彼が残した光学に関する書物、レンズや鏡を使った屈折や反射の実験などから「光学の父」ともみなされている。月にあるクレーター「アルハゼン・クレーター」 (Alhazen crater) は彼の栄誉を称えて名づけられている。

目次

1 生涯

2 イブン・ハイサムの行った研究

3 参考文献

3.1 より詳しい文献

4 脚注

5 外部リンク

生涯

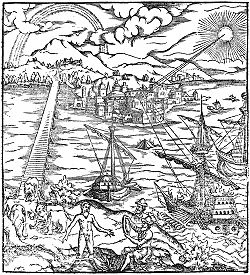

1572年にラテン語に翻訳されたイブン・ハイサム(アルハゼン)の書 Thesaurus opticus (光学の書)の表紙。太陽光を集めてシラクサ沖の軍艦を燃やすアルキメデスの装置が描かれている

イブン・ハイサムは光学理論の研究、および科学研究の実践や手法に関して重大な貢献をした、史上最も偉大な科学者の一人である。

彼は965年にバスラで生まれた。彼はバグダードで科学を学び、おそらくエジプトのカイロで没したと考えられている。

イブン・ハイサムの科学者としての経歴は高く評価されていた。このため彼は、学芸を保護する一方冷酷な奇人としても知られたエジプトのファーティマ朝の第6代カリフ・ハーキムによってカイロに招かれ、ナイル川の洪水を治める研究をするよう指示された。しかし現地調査の結果、ナイルの洪水を完全に止めることは非現実的だと分かった彼は、正直に結果を語った場合のハーキムの怒りを恐れ、気が狂った振りをした。このためハーキムが1021年に没するまで彼は外出禁止の刑を与えられていたが、この時期に彼は重要な数学論文を多く書いている。彼は後にイスラーム支配下のスペインに旅し、科学の研究のための十分な時間を得て、光学、数学、物理学、薬学などを研究しつつ、その結果のみならずそれらの学問の研究手法をも本に残した。彼の『Kitab al-Manazir』(光学の書、1015年 - 1021年)は特に重要な著書であり、12世紀か13世紀にはヨーロッパでラテン語に翻訳されている。

彼の著書数は判明している限り200程度になるが、そのうち現存しているものはごく少ない。彼の記念碑的主著、『光学の書』すらラテン語訳しか残っていない。しかし中世を通じ、彼の天文学などの著書はラテン語、ヘブライ語、その他多くの言語に訳された。

プトレマイオスの『光学』など、古代ギリシア・古代ローマの光学・天文学研究を推し進め批判的に研究し、科学に新たな時代を築いたイブン・ハイサムの影響や功績は欧米や中東で高く評価されている。彼の肖像は2003年、イラクの10,000ディナール紙幣に登場したほか、テヘランに本部を置くイラン原子力庁にあるイラン最大のレーザー研究施設にも彼の名が冠されている。月のアルハゼン・クレーターのほか、小惑星59239(アルハゼン)も彼を記念して名づけられた。

イブン・ハイサムの行った研究

彼の研究は、数多くの実験を行い、そこから帰納法的な推論を用いて理論を打ち立てたことが特徴である。

彼は光がさまざまな媒質を通る際の進行方向の変化について徹底的な実験を行い、屈折に関する法則を発見した。彼はまた、光を構成するさまざまな色を分解する最初の実験も行ったほか、日没の際の日光の色についても研究した。彼は、影、日食、虹など幅広い物理現象に対してもこれらを解明する理論を立て、日の出・日没時に水平線上にある太陽がなぜ見かけ上大きくなったように見えるかの正確な解説も行ったほか、光の物理的性質についても思索を重ねた。

彼は人間の眼の各部分についても最初の正確な描写を行い、視覚のプロセスに科学的説明を与え、双眼視(立体視)の仕組みについても解明を試みた。彼はプトレマイオスやユークリッドらによる古代ギリシア・古代ローマの科学研究を多くの面で引き継いだが、眼から発する放射物によって物が見えるという先人たちの理論[2]とは反対の立場に立ち、物の放つ光を受けて眼の中に像が結ばれると考えた。物の放つ光は眼の中を頂点とする円錐形をなす、という推論は後の遠近法の原理を先取りしたものである。また、視覚は脳の中で認識されると考え、人間の認識・記憶・感覚・感情などに関しても論考した。

アリストテレスは針穴から暗い部屋に投射される光について言及したが、イブン・ハイサムは同じ原理からカメラ・オブスクラを発案した。こうした光学の理論と実践に関する幅広い研究のおかげで、彼は近代光学の父とみなされている。

彼の主著『Kitab al-Manazir』(光学の書)のラテン語訳は西洋科学に多大な影響を与えた。中世の大科学者ロジャー・ベーコンはアルハゼンの名に言及しており、ヨハネス・ケプラーも彼の影響を受けている。また科学研究の手法の発展にも影響を与えた。彼の反射光学(catoptrics)に関する研究は球面鏡や放物線状の鏡を使い球面収差を集中的に調べたものだった。彼はまた、屈折と光の入射角の比率は一定ではないという重要な観測を行い、レンズがものを拡大して見せる仕組みを研究した。彼の反射光学研究は「アルハーゼンの問題」(アルハゼンの定理)という重要な数学上の問いを含んでいた。これは円形の平面において二つの点から引いた線が円周上のある点で合わさり、その点での垂直線によって等しい角度をなす場合を求めるものだった。これは四次方程式に道を開いた。

『光学の書』では、イブン・ハイサムは大気の密度とそれが標高に関係していることについて議論している。また大気中での光の屈折についても研究している。彼は日の出前の薄明や日没後の薄暮は、太陽が水平線の下19度の位置にある部分から上で起こる事を発見し、これに基づき大気の高さを計測しようとした。彼はまた物質同士の引力の理論についても論じ、加速度の大きさは重力に関係があることに気付いていたと思われる。その他、彼は動物の進化についても論じている。

彼の、後世の数学や物理学に対する功績は幅広い。数学では、代数学と幾何学の間につながりを作ったことで、解析幾何学の基礎を築いた。物理学では、彼は物の動きの研究を行い、運動は外からの力で止められるか運動の方向を変えられない限り永久に続くと主張した。これは後にガリレオ・ガリレイらが提唱しアイザック・ニュートンがまとめた運動の第1法則を先取りしたものだった。

参考文献

- Lindberg, David C. Theories of Vision from al-Kindi to Kepler. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1976. ISBN 0-226-48234-0

- Sabra, A. I., "The astronomical origin of Ibn al-Haytham’s concept of experiment," pp. 133-136 in Actes du XIIe congrès international d’histoire des sciences, vol. 3. Paris: Albert Blanchard, 1971; reprinted in A. I. Sabra, Optics, Astronomy and Logic: Studies in Arabic Science and Philosophy. Collected Studies Series, 444. Aldershot: Variorum, 1994 ISBN 0-86078-435-5

- Omar, Saleh Beshara. Ibn al-Haytham's Optics: A Study of the Origins of Experimental Science. Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1977. ISBN 0-88297-015-1

より詳しい文献

- Omar, Saleh Beshara. Ibn al-Haytham and Greek optics: a comparative study in scientific methodology. PhD Dissertation, Univ. of Chicago, Dept. of Near Eastern Languages and Civilizations, June 1975.

- Sabra, A. I., ed. The Optics of Ibn al-Haytham, Books I-II-III: On Direct Vision. The Arabic text, edited and with Introduction, Arabic-Latin Glossaries and Concordance Tables. Kuwait: National Council for Culture, Arts and Letters, 1983.

- Sabra, A. I., ed. The Optics of Ibn al-Haytham. Edition of the Arabic Text of Books IV-V: On Reflection and Images Seen by Reflection. 2 vols., Kuwait: The National Council for Culture, Arts and Letters, 2002.

- Sabra, A. I., trans. The Optics of Ibn al-Haytham. Books I-II-III: On Direct Vision. English Translation and Commentary. 2 vols. Studies of the Warburg Institute, vol. 40. London: The Warburg Institute, University of London, 1989. ISBN 0-85481-072-2

- Smith, A. Mark, ed. and trans. Alhacen's Theory of Visual Perception: A Critical Edition, with English Translation and Commentary, of the First Three Books of Alhacen's De aspectibus, the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's Kitāb al-Manāzir, 2 vols. Transactions of the American Philosophical Society, 91.4-5, Philadelphia, 2001. ISBN 0-87169-914-1

脚注

^ 湯浅赳男『面白いほどよくわかる 世界の哲学・思想のすべて』日本文芸社、平成17年2月1日改訂第1版、ISBN:4-537-11501-7、p162

^ プラトン『ティマイオス』田之頭安彦訳、岩波書店、1975年9月13日、45/46; 同訳書p195も参照のこと

外部リンク

- 日本大百科全書(ニッポニカ)『イブン・アル・ハイサム』 - コトバンク

- 英語

- O'Connor, John J.; Edmund F. Robertson "Ibn al-Haitham". MacTutor History of Mathematics archive.

- Ibn al-Haitham on two Iraqi banknotes

- http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Al-Haytham.html

- http://www.britannica.com/eb/article?eu=5788

- http://www.daviddarling.info/encyclopedia/A/Alhazen.html

- Alhazen Master of Optics

- Alhazen article on Encarta

- Eric W. Weisstein, Alhazen (ca. 965-1039) at ScienceWorld.

- The Miracle of Light - a UNESCO article on Ibn Haitham